社團法人台灣自殺防治學會聲明

2024.12.05.

知名作家瓊瑤女士的離世引發社會關注,其生前遺書及影音內容亦被媒體廣泛報導。台灣自殺防治學會在此沉痛呼籲社會大眾,正視長者自殺議題,並提醒媒體報導自殺事件時應遵循衛生福利部「自殺新聞報導原則:八不六要」,避免詳細描述自殺方式、遺書內容等細節,以免造成模仿效應。

長者自殺防治不可輕忽

長者(大於65歲以上)的自殺率,在臺灣仍是所有年齡層最高的。自殺的原因多重,長者也面臨各種失落,包括身體的健康、社會的角色、親人的過世、行動的自主…等等,都會加重可能的負面影響。隨著我們邁入高齡化社會,這仍是重要的議題。除了媒體報導應謹慎之外,我們更應積極關懷長者身心健康,留意潛在的危險因子與徵兆,並提供適切的協助。

長者自殺危險因子:

- 精神疾患:重度憂鬱症、老年期妄想症、器質性腦病變等精神疾病,都可能增加長者自殺風險。

- 身體健康狀況:長期患有慢性疾病、失能、疼痛或經歷重大手術,都可能導致長者情緒低落,增加自殺風險。

- 社會孤立:退休、喪偶、子女離家等因素都可能造成長者社會孤立,缺乏社會支持,更容易產生負面情緒。

- 經濟壓力:退休後收入減少、醫療費用增加、經濟負擔沉重,都可能導致長者心理壓力過大,增加自殺風險。

- 失落感和無價值感:隨著年齡增長,長者可能會感到自己對社會的貢獻減少,失去生活目標,產生無價值感,進而增加自殺風險。

- 酒精或藥物濫用:長者可能因為身心問題而使用酒精或藥物來逃避現實,但這些物質反而可能加重憂鬱和絕望感,增加自殺風險。

- 長期照護壓力:長期照護對於家庭和長者的心理健康都可能帶來巨大挑戰,也是長者自殺議題中不可忽視的一環。

長者自殺警訊:

- 情緒低落、沮喪、焦慮、易怒

- 失去興趣、活力下降

- 睡眠障礙、食慾改變

- 談論死亡、想結束生命

- 贈送珍貴物品、交代後事

- 突然出現平靜或開朗,與先前低落情緒形成反差

長者自殺防治建議:

- 主動關懷長者,傾聽他們的困擾

- 鼓勵長者參與社交活動,維持人際互動

- 協助長者尋求專業協助,例如心理諮商、精神科就醫等

- 注意長者的身心狀況變化,及早發現並介入

媒體報導應負起社會責任

台灣自殺防治學會再次強調,媒體報導自殺事件時,應避免渲染,並注意以下原則:

八不:

- 不要使用聳動化的標題

- 不要詳細描述自殺方法

- 不要提及自殺事件的地點或細節

- 不要報導自殺遺書細節

- 不要使用聳動化、合理化或正常化的方式描述自殺事件

- 不要簡化自殺原因 歸咎單一因素

- 不要刊登照片/影片/音訊或社群媒體連結

- 不要將有關自殺的內容放在頭版,並避免過度或重複報導

六要:

- 提供正確的求助資訊

- 特別謹慎報導名人自殺事件

- 使用正確的資訊教育民眾有關自殺防治的事實

- 報導如何因應壓力或自殺想法及尋求協助之人物故事

- 謹慎訪問自殺遺族

- 留意媒體從業人員於報導自殺事件時也可能會受到影響

呼籲社會大眾共同守護生命

自殺防治是全民的責任,讓我們一起關心身邊的長者,共同守護寶貴的生命。若您或身邊的人需要協助,請撥打安心專線:1925(依舊愛我)。

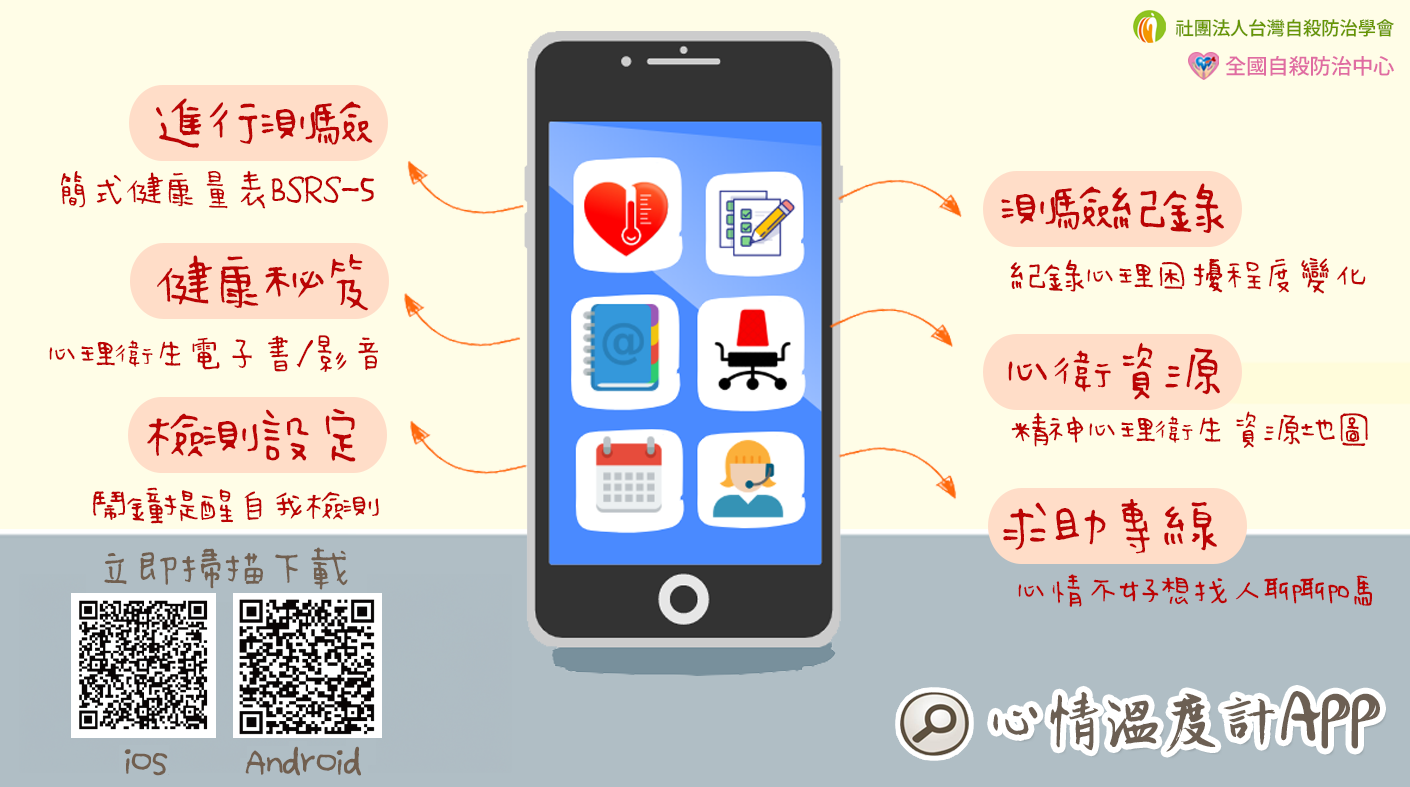

亦可就近至社區心理衛生中心諮詢或精神醫療院所就醫,協助度過危機,避免悲劇發生。自殺是可預防的。防治自殺的意義在於促進民眾的心理健康,本會藉此聲明稿呼籲大眾保持覺察,避免受相關新聞事件影響,若有需要,請適時尋求協助。

附件:

-

1.

-

2.